Газета «Новости медицины и фармации» 15 (466) 2013

Вернуться к номеру

Неразгаданный гений Часть первая

Разделы: История медицины

Версия для печати

Автор — Лихтенштейн Исанна Ефремовна,

Автор — Лихтенштейн Исанна Ефремовна,

кандидат медицинских наук, киевлянка, из семьи врачей. Отец — профессор Киевского мединститута, мать — врач. Окончила Киевский медицинский институт. Работала научным сотрудником в Украинском НИИ клинической медицины имени акад. Н.Д. Стражеско, перепрофилированном впоследствии в Украинский НИИ кардиологии. Автор свыше 120 научных статей по проблемам кардиологии и литературномедицинской тематике.

С 1991 года живет в Израиле. Работала по специальности в хайфской больнице «Бней Цион». Публикуется в периодической печати Израиля, Америки и Германии.

«Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Достоевский. Все — огромные, как снеговые горы, и, как горы эти, такие же далекие и недоступные, такие же неподвижные, окутанные дымкою сверхчеловеческого величия. Среди них — такой же, как они, Лев Толстой». Когда Вересаев писал эти строки, Толстой еще был жив: «…ходит по земле, дышит, говорит ненаписанные слова, еще можно увидеть его, говорить с ним». Пожалуй, трудно привести еще хотя бы один пример такой прижизненной славы. «Территорией совести» называл Ясную Поляну Борис Пастернак.

Более ста лет прошло со дня смерти Льва Толстого, но многие наши современники были и современниками писателя. Так, например, Сергей Елпатьевский, лечивший Льва Николаевича в Крыму, в некоторых поисковых системах называется кремлевским врачом, что соответствует истине. Звучит странно: Лев Толстой и… большевистский Кремль.

В.В. Вересаеву выпало счастье быть гостем писателя, разговаривать с ним, услышать добрые слова о «Записках врача». Викентию Викентьевичу же принадлежит запись разговора Льва Николаевича с лечащим врачом. Толстой спросил у домашнего врача, продолжать ли принимать назначенные капли, уточнив при этом «по пятнадцати или по двадцати капель». Между тем одной из причин отказа Вересаева от предложения быть домашним врачом писателя служило убеждение о полном пренебрежении Толстого медицинскими советами. Свидетельство врачаписателя Вересаева очень важно, так как разрушает миф о сугубо негативном отношении Льва Николаевича к врачам и медицине.

Читая «Дневники» Льва Николаевича, записи Софьи Андреевны (1844–1919), воспоминания родных и многочисленных гостей Ясной Поляны, убеждаешься, что писатель, казавшийся несокрушимым, довольно часто и серьезно болел и по разным поводам обращался к врачам. Льва Николаевича не обошли туберкулез, желчнокаменная болезнь, малярия, стенокардия, склеротические поражения сосудов, не говоря уже о травмах, переломах и т.д. Пытливый ум Толстого, естественно, анализировал встречи с медиками, логику назначений, эффективность лечения. Особый интерес вызывали у писателя манера общения с пациентом, внимание к нему, сочувствие, желание помочь.

Несмотря на исключительное положение графа Льва Николаевича Толстого, доступность общения с любым доктором, не все проходили проверку на профессионализм, милосердие, стремление помочь страждущим.

Известно, что Толстой больше, чем какойлибо другой писатель, отталкивался в творчестве от биографических событий. Он пытался сделать единое целое из жизни и творчества, стремился жизнь превратить в текст. Лев Толстой навестил А.П. Чехова во время его пребывания в клинике профессора Остроумова по поводу упорного легочного кровотечения. При этом Антону Павловичу показалось, что Лев Николаевич ожидал увидеть его в тяжелом состоянии, понаблюдать, пообщаться. А может быть, это подозрительность больного человека?! Известно, что Толстой посещал умирающих людей. Чтобы понять загадку смерти? Реально описать переход от жизни к смерти?Избавиться от страха?.. Так думали многие писатели, в частности Ромен Роллан, Максим Горький, И.А. Бунин. Это нашло отражение в письме Софье Андреевне после посещения оперы: «Мне было очень приятно и от музыки, и от вида различных господ и дам, КОТОРЫЕ ДЛЯ МЕНЯ ВСЕ ТИПЫ» (выделено мною. — И.Л.). По мнению Томаса Манна и Стефана Цвейга, Толстой — один из самых автобиографичных писателей мира. По мнению писателя, человеческая жизнь похожа на реку, носящую одно и то же имя от истока до устья, но не имеющая двух точек, в которых она была бы одной и той же. Подобной текучестью обладают человеческая природа и характер, находящиеся в постоянной связи. «Как бы хорошо написать художественное произведение, в котором бы ясно высказать текучесть человека, то, что он, один и тот же, то злодей, то ангел, то мудрец, то идиот, то силач, то бессильнейшее существо» ((Авто)биографичность Толстого // Croat. Slav. Iadert. iv. 2008, 497511).

Писатель внимательно вглядывался в родных и знакомых, оценивал их поступки, реакции на вызовы судьбы, умение общаться, любить, ненавидеть…

Не случайно творческая жизнь Толстого успешно началась романизированными воспоминаниями о детстве, отрочестве, юности. Читающая аудитория России быстро оценила опубликованные произведения и с нетерпением ожидала продолжения. Ворвавшись метеором в литературу, Толстой и дальше оставался недостижимым. Значительно позднее, на вершине жизни и творчества писателя, А.П. Чехов заметил: «Когда в литературе есть Толстой, то легко и приятно быть литератором; даже сознавать, что ничего не сделал и не делаешь, не так страшно, так как Толстой делает за всех» (28 сентября 1900 г., М. Меншикову).

Творческая жизнь многих писателей начинается с семейных воспоминаний. Отличием в случае Льва Николаевича, кроме непреходящей художественной привлекательности, остается пожизненный интерес автора к прошлому семьи, трагическая боль сиротства. Сильный физически (одной рукой подымал пять пудов), выносливый, он становился «маленьким», слабым, вспоминая мать, ее раннюю смерть.

И совершенно не важно, помнил ли Лев Николаевич мать осознанно, личностно, лишившись ее в возрасте 2 лет, или созданный любовью образ. Трудно определенно говорить о причине смерти матери: пишут о перенесенном кровоизлиянии в мозг с тяжелыми ментальными осложнениями, об опухоли мозга. Важно не это, а трепетное отношение сына к матери, сохранившееся чувство утраты.

Толстой рос, дружил, общался с тремя братьями и сестрой. Возникшие отношения не закончились порой детства, а сохранились до последних дней. В Шамордино, на встречу с сестрой Марией, монахиней, спешил покинувший Ясную Поляну восьмидесятидвухлетний писатель, стремясь обрести утерянный покой.

Одним из сильнейших впечатлений в зрелом возрасте была последняя болезнь и смерть брата Николая. Лев Николаевич выехал летом 1860 года на юг Франции ухаживать за умирающим от туберкулеза братом. «Мало того, что это один из лучших людей, которых я встречал в жизни, что он был брат, что с ним связаны лучшие воспоминания жизни, — это был лучший мой друг», — пишет Толстой. В «Дневнике» появляется запись: «Самое сильное впечатление моей жизни. Правду он (Николенька) говорил, что хуже смерти ничего нет. А как хорошенько подумать, что она всетаки конец всего, так и хуже жизни ничего нет». Лев Николаевич раздавлен горем, не знает, как жить дальше. Размышляет, ищет. «Одно средство жить — работать. Чтобы работать, надо любить работу». Труд для Толстого — не только важная составляющая жизни, но и средство сохранения бодрости духа. Из воспоминаний Софьи Андреевны, дневниковых записей Льва Николаевича (в этом плане они совпадают) видны спады настроения во время творческой паузы.

1 сентября 1869 г. Толстой (счастливый отец семейства?) поехал в Пензенскую губернию покупать имение. Остановился в Арзамасе. Из письма Софье Андреевне: «Было 2 ночи, я устал страшно, хотелось спать, и ничего не болело. Но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас, каких я никогда не испытывал. Подробности этого чувства я тебе расскажу впоследствии; но подобного мучительного чувства я никогда не испытывал и никому не дай Бог испытывать». Состояние, вошедшее в историю жизни писателя как «арзамасский ужас», потрясло Толстого. Он часто мысленно возвращался к этому событию. Через много лет написал «Записки сумасшедшего», отразив в блестящем рассказе муки охватившего страха. Новелла осталась незаконченной, несмотря на частые возвращения к ней. Была опубликована через два года после смерти Льва Николаевича. Рассказ ведется от первого лица: герой, как и автор, едет покупать имение, останавливается на ночевку в Арзамасе, ложится, ненадолго погружается в дрему, но скоро пробуждается, и его охватывает необъяснимая тоска. Он выходит в коридор, но легче не становится. «Да что это за глупость, — сказал я себе. — Чего я тоскую, чего боюсь? — Меня, — неслышно отвечал голос смерти. — Я тут». От этого слабого голоса герой замирает. Голос смерти? «Да, смерти. Она придет, она вот она, а ее не должно быть».

Приступив к написанию «Записок сумасшедшего», писатель читал специальную медицинскую литературу, встречался с врачомпсихиатром Павлом Ивановичем Ковалевским (1850–1931), редактором журнала «Архив психиатрии, нейрологии и судебной психопатологии», наблюдал за поведением больных в профильной лечебнице, разговаривал с ними. Хорошо известно, что Толстой в творчестве отталкивался от реальных событий. Так, описание первых родов Кити Щербацкой в романе «Анна Каренина» близко по тексту к дневниковым записям Софьи Андреевны и Льва Николаевича. Писатель не только анализировал, но и запоминал услышанные и заинтересовавшие мысли и действия знакомых. Очень тщательно, без утайки, откровенно фиксировал собственные ощущения и переживания. В этом плане чтение писем, дневников — неоценимая возможность проникновения в творческую лабораторию писателя. Лев Николаевич Толстой — один из немногих — как бы впускает в святую святых творческого процесса. Возможно, впускает, но, чтобы разобраться, нужно быть Толстым…

Продолжая, идя за автором, читать «Записки сумасшедшего», обнаруживаешь следы личных переживаний, не только арзамасского ужаса. Вспомним разговор в детской: «За что они его били (Христа. — И.Л.)? Он простил, да за что они его били. Больно было. Тетя, больно ему было? А может быть, это неправда, его не били.

Ну будет.

И опять на меня нашло, рыдал, рыдал, потом стал биться головой об стенку. Так это находило на меня в детстве». Нечто подобное — ранимость — звучит в автобиографической трилогии. В детстве он часто плакал не от боли, а от жалости, «беспредельной потребности любви». Братья поддразнивали, называя девочкой, а домашние — Леварева. Это свойство сохранялось на протяжении жизни. П.И. Чайковский вспоминал, что, слушая анданте его первого квартета, Толстой заплакал. Ни до, ни после авторское самолюбие, по утверждению композитора, не было столь высоко вознаграждено. Известная родным реакция на понравившееся музыкальное произведение отмечена другом и частым гостем Ясной Поляны пианистом Александром Борисовичем Гольденвейзером. Он вспоминал, как слушал Лев Николаевич стихи. «Он лежал на спине, судорожно сжимая пальцами край одеяла, и тщетно старался удержать душившие его слезы. Несколько раз он прерывал и начинал сызнова. Но, наконец, когда он произнес конец первой строфы: «Все во мне и я во всем», голос его оборвался» Многим, в том числе Гольденвейзеру, запомнился «детский» искренний смех Толстого. Писатель был очень восприимчивым человеком, с подвижными эмоциями, перепадами настроения.

Лев Николаевич, кажется, прожил не одну, а много жизней — так существенно отличаются друг от друга юность, зрелость, старость. Но есть и общее: самоуглубленность, терзания совести, попытка видеть себя со стороны.

Вслед за братьями Лев Николаевич поступил в университет, но не закончил его. Ему было скучно заучивать и повторять. Семинарист Поплонский, готовивший братьев Толстых к поступлению в университет, написал: «Лев не хочет и не может». Здорово! Покидая университет, Лев Николаевич должен был, по правилам, явиться к управляющему казанским учебным округом. И вот что услышал: «Было бы очень печально, если бы ваши выдающиеся способности не нашли применения». Управляющим округом в ту пору был знаменитый математик Н.И. Лобачевский (1792–1856). Увидел, понял, предвидел! А семинарист?!

Несмотря на сиротство, Лев Николаевич рос в любви среди родных людей. Вел жизнь, соответствующую положению молодого человека, графа, помещика. Светская жизнь, балы, рауты, увлечения, карты с большими проигрышами и… служба в армии, смелость в сражениях, «все смешалось» в одном человеке.

Между тем в нем непрестанно шла напряженная внутренняя работа. Он искал, находил, отвергал… страдал, болел.

Жизнь каждого человека, Лев Николаевич не исключение, складывается из тревог и радостей, здоровья и болезней, неизбежного общения с медиками. Врачебная тема широко представлена в творчестве, и, конечно, медики в силу жизненных обстоятельств часто посещали Толстого в Ясной Поляне, в Хамовническом переулке, Крыму и других местах. Не только Лев Николаевич, но и члены его большой семьи обследовались врачами в России и за ее пределами. Известно, что Лев Львович обращался к парижским врачам; профессору Потену (1825–1901), члену Академии наук, врачупсихиатру и невропатологу Бриссо (1852–1909) по поводу недомогания, на чем настаивал Лев Николаевич. 16 февраля 1894 года он писал из Москвы: «Тревожит нас, что от тебя, Лева, нет писем давно. Есть тут доктор Викторов, который очень не одобрил твое обращение к Potain, а советует обратиться к Brissaud, наследнику Charcot, специалисту по нервным болезням». Виктор Петрович Викторов (1853–?), на чье мнение ссылается Лев Николаевич, был уважаемым врачом, специалистом по внутренним болезням и психиатрии. Он открыл в Москве в 1841 году на Погодинской улице клинику нервных болезней.

В то же время у Толстого порой проявлялось труднообъяснимое отношение к болезням. Привожу письмо сыну Илье Львовичу от 31 декабря 1906 года, Ясная Поляна: «Бедный и жалкий Илья. Болезнь как состояние, удаляющее нас от соблазнов и приближающее нас к смерти, очень полезное состояние. Советую тебе как можно лучше использовать его. Прощай, желаю тебе одольше и поплодотворнее поболеть».

Думается, приведенные отрывки из писем сыновьям, написанные с разницей в 20 лет, отражают мучительную двойственность Льва Толстого, произошедшие мировоззренческие перемены, трудные поиски истины. Так, после «Анны Карениной» появились «Воскресение», «Крейцерова соната», «Отец Сергий» — с одной стороны, «Дьявол» и «ХаджиМурат» — с другой!

Длительная дружба связывала Толстого с одним из лучших врачей России того времени профессором Московского университета Григорием Антоновичем Захарьиным (1829–1897). Доктор Антон Чехов считал Захарьина в медицине сопоставимым по уровню с Толстым в литературе. Добрые личные отношения были у Льва Николаевича со многими врачами, оказывавшими помощь ему и членам семьи. Общение с врачами, обсуждение, дискуссии помогали уяснить биологические особенности всего живого, ход эволюции и еще много разного. Следует говорить не о НЕПРИЯТИИ МЕДИЦИНЫ (выделено мною. — И.Л.), а собственном отношении писателямыслителя к болезни, резервным возможностям организма, жизни и смерти.

Тем не менее неизменно тиражируется негативное отношение Льва Толстого к медицине в целом. Но не все так однозначно. Из дневниковых записей литературоведа Владимира Федоровича Лазурского, с 1894 года жившего в семье писателя в качестве учителя сыновей Андрея и Михаила, ясно, что нелестными эпитетами Лев Николаевич аттестовал частнопрактикующих врачей. В его представлении эти доктора лечили только имевших возможность заплатить, что претило представлениям писателя. Известный педиатр, историк медицины Эсфирь Мироновна Конюс (1896–1964) приводит еще одно высказывание Толстого, записанное Лазурским: «Пока медицина служит богатым классам, она представляет какойто безнравственный порядок, при котором купчиха, имеющая возможности выписать Шарко из Парижа, вылечивается, а жена дворника, страдающая такой же болезнью, даже в меньшей степени, умирает, так как никто не придет ей на помощь». Приведенные мысли не случайны, отражают взгляды писателя, его жизненные принципы. Как можно говорить о пользе медицины в стране, где от дифтерита спасают «одно дитя из тысячи тех детей, которые без дифтерита нормально мрут в России» — до 50 % в бедных семьях и 80 % в воспитательных домах. Конечно, цифры впечатляющие и не располагают к доброму отношению к врачам. Но виноваты не врачи, а социальная реальность. Прочитав в «Войне и мире» о ранении князя Андрея, Антон Павлович Чехов написал Суворину 25 октября 1891 г.: «Если б я был около князя Андрея, то я бы его вылечил. Странно читать, что рана князя, богатого человека, проводившего дни и ночи с доктором, пользовавшегося уходом Наташи и Сони, издавала трупный запах. Какая паршивая была тогда медицина! Толстой, пока писал свой толстый роман, невольно должен был пропитаться насквозь ненавистью к медицине». Доктор Чехов знал, что за прошедшие несколько десятилетий медицина шагнула вперед и могла больше. Но если посмотреть с сегодняшнего дня в чеховское время, то все выглядит достаточно грустно и уныло. Впрочем, такова реальность: все течет, все меняется.

С 1880х годов крестьянам Ясной Поляны семья Толстых начинает оказывать медицинскую помощь. В это время у Льва Николаевича еще не было постоянно живущего в доме врача, в обязанности которого входило оказание помощи яснополянским крестьянам. Этим первоначально занималась Софья Андреевна, надо подчеркнуть — с благословения «презирающего медицину» мужа. К ней обращались по разным поводам, с разными жалобами. В «Моей жизни» Софья Андреевна рассказывает о том, как помогала больным и увечным, откуда черпала умение: «Отчасти вынесла я коекакие знания из моего родительского дома, отчасти научилась от докторов, лечивших в нашем доме, уже когда я вышла замуж, а то справлялась по лечебникам, особенно по Флоринскому» (1834–1899) (имеется в виду «Лечебник для народного употребления, написанный орд. проф. Казан. унта В.М. Флоринским». Казань: Унив. тип., 1880). И далее: «Рецепты докторов я всегда берегла и по ним, зная, в каких случаях употреблялись лекарства, я их брала для своих больных». Лев Николаевич поощрял усилия жены помогать крестьянам, радовался успехам. «…Он (мужик. — И.Л.) говорил, что знает одного мужика, которого все лечили, и никто не вылечил, а ты вылечила. Мне лестно даже было». Софья Андреевна, несомненно, нередко помогала. В современных поликлинических кабинетах в компьютерной программе предусмотрены схемы лечения при некоторых распространенных видах патологии, иногда указывается совместимость препаратов (защита от некомпетентности?! — И.Л.).

Толстой многократно выступал в печати, привлекая внимание к пользе кормления детей грудным молоком. В Ясной Поляне в созданном и патронируемом писателем издательстве «Посредник» печатались научнопопулярные брошюры, в которых излагались важные для общества положения санитарнопрофилактического характера. Лев Николаевич внимательно и тщательно относился к выбору авторов, пишущих для «Посредника». Он предварительно общался с врачами и только после этого заказывал публикацию. Например, Е.А. Покровский, один из основателей отечественной педиатрии, главный врач первой детской больницы в Москве, подготовил по просьбе Льва Николаевича две брошюры: «Первоначальное физическое воспитание детей» и «Полезна ли соска?». Естественно, все, подлежащее печатанию, проходило жесткую редакторскую правку Толстого после консультации с автором.

Хорошо известно мнение Льва Николаевича о недопустимости сосредоточивать внимание на одном больном органе и необходимости думать о человеке в целом. Не случайно в «Войне и мире» описан великий врач М.Я. Мудров (1776–1831). Известна его максима: «Лечить не болезнь, а больного». Трудно возражать против этого совершенно справедливого утверждения. Предполагая издавать «Картинки героя с надписями» (рабочее название), Толстой заказал И.Е. Репину портрет врача Ильи Ивановича Дуброво (1843–1883), ординатора военного госпиталя, погибшего от дифтерии. Доктор заразился от больного при отсасывании дифтерийных пленок. Вскоре замыслы писателя изменились, но первым, о ком хотел написать Лев Николаевич, был один из многих врачей, гибнущих на работе.

Дуброво считается прототипом доктора Дымова в рассказе Чехова «Попрыгунья». Доктор Чехов лично знал Илью Ивановича, скорбел о трагедии. Так причудливо переплетаются дела и замыслы великих художников.

Большую семью Толстого не обходили невзгоды и болезни, поэтому врачи часто приезжали, а нередко постоянно жили в семье писателя. Известно, что кроме Г.А. Захарьина Лев Николаевич дружески относился и доверял докторам Владимиру Андреевичу Щуровскому (1852–1931), лейбмедику Льву Бернардовичу Бертенсону (1850–1929), Павлу Сергеевичу Усову (1867–1917), Григорию Моисеевичу Беркенгейму (1872–1919), семейному врачу Толстых в 1903 году, и не только им… Особая роль в жизни Толстого принадлежит домашнему врачу Душану Петровичу Маковицкому, с которым писатель отправился в последнее путешествие…

Профессор Щуровский позднее обвинял Душана Петровича в непринятии мер против ухода Толстого из Ясной Поляны…

В 1901 году Лев Николаевич тяжело заболел. Простуда (грипп? туберкулез?) осложнилась воспалением легких и плевритом. Писатель очень ослабел и по совету врачей выехал в Крым. По предложению графини Паниной Лев Николаевич с семьей поселились на ее пустовавшей даче. В довершение страданий ослабленный болезнями Лев Николаевич заболел тифом.

Для врачебного наблюдения был приглашен доктор Дмитрий Васильевич Никитин (1874–1960). 30 марта 1902 года доктор приехал в Крым ко Льву Николаевичу. Софья Андреевна записала в дневнике 23 октября: «Пережила тяжелое время болезни Л.Н. Его доктор Никитин очень разумно лечил, делал ванну, горячее на живот…» Лев Николаевич познакомился с Никитиным в 1900 году в клинике профессора А.А. Остроумова, в которой молодой врач в то время был ординатором. Никитин оставался в Ясной Поляне в качестве домашнего врача с 30 марта 1902 по сентябрь 1904 г., а во время отсутствия, с 1 февраля по 2 июня 1903 г., его замещал Эразм Леопольдович Гедговт. По мнению Александры Львовны Толстой, пережившей увлечение Гедговтом, он круто обходился с больными, покрикивал. Впоследствии доктор (морской врач) погиб в 1904 году на фронте во время русскояпонской войны.

В 1890х годах в Крыму по воле судьбы и случая жили и работали Антон Павлович Чехов, Алексей Максимович Горький, врачписатель Сергей Яковлевич Елпатьевский (1854–1933), И.А. Бунин, А.И. Куприн и другие. Каждый из них стремился оказать посильную помощь Льву Николаевичу, увидеть и услышать великого писателя.

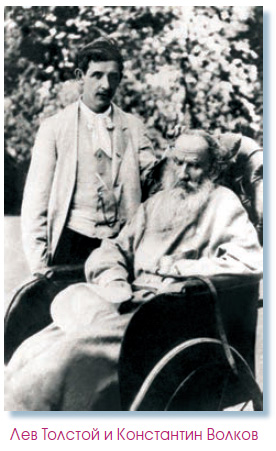

Болезнь Льва Николаевича привлекала внимание друзей писателя, многочисленных почитателей. В Крыму его лечили девять врачей, каждый из которых делал все возможное для спасения Толстого. Многие из них оставили воспоминания, что позволяет в определенной степени реконструировать, вопервых, ход болезни и, вовторых, прояснить отношение великого писателя к врачам, медицине и, что важнее, к жизни и смерти. Одним из малоизвестных докторов был Константин Васильевич Волков (1871–1938), выполнявший обязанности земского врача в Крыму. Позднее, в 1935 году, он стал доктором медицины. Хороший врач, добрый человек, он был приятен Льву Николаевичу. Его с нежностью вспоминала Софья Андреевна.

Трудно четко определить распределение обязанностей врачей, лечивших Льва Николаевича в Крыму. Между тем известно, что при каждой серьезной болезни Толстого его осматривали разные специалисты. Если болезнь развивалась в Ясной Поляне, то обычно, кроме тульских врачей и личного врача, если он в ту пору был, непременно приглашали профессоров из Москвы и Петербурга. Пациентом Толстой был неровным, но все же выполнял назначения врачей. Доверял немедикаментозным средствам: банкам, компрессам, особенно охотно выполнял применение «мушек». Лев Николаевич высоко ставил защитные силы организма, способные одолеть болезнь. Встречался с И.И. Мечниковым, но позиции их существенно различались.

Болезнь Льва Николаевича в крымский (1901–1902) период жизни достаточно полно, известна благодаря подробным врачебным записям, особенно Исаака Наумовича Альтшуллера (1870–1943) и Сергея Яковлевича Елпатьевского. К Альтшуллеру Толстые обратились по совету Антона Павловича Чехова, полностью доверявшего доктору.

Через много лет сын Исаака Наумовича, врач Григорий Исаакович, в Чехии по настойчивой просьбе Марины Цветаевой, не будучи акушером, присутствовал и помогал при родах Мура. В семье Альтшуллеров в Праге будет жить некоторое время Сергей Эфрон.

Семидесятитрехлетний Толстой при первой встрече произвел на Альтшуллера тяжелое впечатление: «В постели лежал дряхлый старичок; беззубый рот; широкий приплюснутый нос, очень большие, высоко посаженные уши… поразили только пристально уставившиеся на меня глаза… Под этим взглядом, я убежден, лгать, говорить неправду было бесцельно». Практически все пишущие о Толстом отмечают пронизывающий, изучающий собеседника взгляд. Лев Николаевич рассказал Исааку Наумовичу о своей болезни, рассказ постоянно дополняла Софья Андреевна. Доктор узнал о перенесенной малярии, которая все еще давала о себе знать, о приступе стенокардии, диагностированной В.А. Щуровским еще при осмотре Льва Николаевича в Ясной Поляне. Затем Альтшуллер осмотрел Толстого, обнаружил увеличенную селезенку, заподозрил цирротические изменения в печени, определил расширение сердца и склероз сосудов. Назначил лечение. От инъекций мышьяка поначалу Лев Николаевич отказался, но уже через несколько дней при очередном визите сам напомнил о мышьяке. Примерно в таком ритме проходило лечение: отказ от какихто препаратов и затем согласие их принимать. Многое зависело от состояния здоровья, тонуса, надежд и разочарований. Иногда на фоне доброго отношения к лечащим врачам звучало неуважительное мнение об ученых, медицине: «глуп, как профессор. Чем ученее, тем глупее». Или в другой раз: «как могут врачи лечить: вино пьют, табак курят, мясо едят». Както, очнувшись после тяжелого приступа, попросил прощения у Альтшуллера: «Я был неправ. В камфару я верю и в касторку…» Неровность во взаимоотношениях с врачами отражает неровность характера писателя, его постоянные размышления и поиски.

Доктор С.Я. Елпатьевский оставил интересные воспоминания, перекликающиеся с заметками других врачей, в частности Альтшуллера: «Утром и вечером мы устраивали консилиум, и один из нас поочередно оставался на ночь. Лев Николаевич был покорный и безропотно переносил все то, что мы назначали ему: и компрессы, и мушки, и впрыскивания под кожу, и лекарства. Мне кажется, что и отношение к медицине у него было, так сказать, крестьянское. Он, так же как крестьяне, признавал только серьезное лечение, действенное, очевидное, показательное. Он сколько угодно позволял себя выстукивать и выслушивать, хотя ему было тяжело, и с помощью других держал свое тело на весу, охотно измерял температуру, охотно ставил спиртовые компрессы. В особенности, кажется, уважительно относился он к мушкам, и, сколько мы ни терзали его, он никогда против мушек не протестовал, — и мне думается, не только потому, что мушки всегда сказывались значительным эффектом и улучшали его состояние, а и потому, что мушки вообще «серьезное» средство, которое и у крестьян в большом почете. Но он глубоко презирал всякие «микстуры», и на почве этого у меня вышло даже с ним недоразумение, единственное за все время лечения».

Вот что произошло в одну из тревожных крымских ночей: «Среди ночи, когда пришло время для очередной ложки дигиталиса, Лев Николаевич отказался принять, и не помогли никакие мои просьбы и убеждения. Я дал ему ложку шампанского, но, когда и в следующую очередь он заявил, что он вообще дигиталиса принимать не будет, я со всей деликатностью сказал ему фразу, которую долго обдумывал:

— Лев Николаевич, помогите нам лечить вас и не делайте моего пребывания здесь излишним.

Он, очевидно, очень рассердился и раздраженно, угрюмо ответил:

— Выпью… Только уйдите». И выпил!

Известно, что в прежние годы по совету профессора Захарьина Лев Николаевич несколько раз ездил на кумысолечение для лечения туберкулеза. К лечению кумысом Толстой относился с доверием. По предположению доктора Валентина Коровкина, у Толстого была инфильтративная форма туберкулеза, доброкачественное течение. В родительской семье Льва Николаевича братья и другие близкие родственники страдали этим недугом, его всю жизнь опасался писатель.

Прошло время. Лев Николаевич поправился, вернулся в Ясную Поляну. И вновь, как прежде, звучали неприятные слова по отношению к врачам.

Софья Андреевна 1 июля 1903 г. записала в дневнике: «Сегодня отвратительный разговор за обедом. Л.Н. с наивной усмешкой, при большом обществе, начал обычно бранить медицину и докторов. Мне было противно (теперь он здоров), но после Крыма и девяти докторов, которые так самоотверженно, умно, внимательно, бескорыстно восстановили его жизнь, нельзя порядочному и честному человеку относиться так к тому, что его спасло... Наш тяжелый разговор 1 июля 1903 года не есть случайность, а есть следствие той лжи и одиночества, в которых я жила» (С.А. Толстая. Дневники. Т. 2. 1901–1910. М., 1978, с. 93).

Тот же эпизод в пересказе Александры Львовны: «Был неприятный разговор за обедом. Разговаривали о медицине, и папа сказал, что в медицину можно верить или не верить, как можно верить или не верить в Иверскую. Мама сразу перевела разговор на личную почву. Стала говорить о том, что папа спасли в Крыму доктора, что если бы он не верил в медицину, он мог бы не лечиться и не глотать такое количество облаток и т.п. и т.д. Папа, конечно, страшно взволновался и сказал: «Я знаю много людей, которые не верят в церковь, а ходят туда только потому, что боятся огорчить близких» (Дневник Александры Толстой. «Октябрь». 2001, 9).

Еще много тревог и болезней выпало на долю Льва Николаевича. Как всегда, его лечили врачи, трепетно относящиеся к великому пациенту. Толстой много лет страдал заболеваниями желудочнокишечного тракта, что, по мнению Софьи Андреевны, было одной из причин отказа от мяса. Но это ей, повидимому, только казалось. Еще осенью 1865 года Лев Николаевич пишет доктору А.Е. Берсу: «Есть в Петербурге профессор химии Зинин, который утверждает, что 99 из 100 болезней нашего класса происходит от объедения. Я думаю, что это великая истина, которая никому не приходит в голову и никого не поражает только потому, что она очень проста». Мысль об объедении как причине болезней совпала со спадом творческой активности, снижением жизненного тонуса и в таком виде закрепилась. Лев Николаевич стал вегетарианцем, что послужило одной из причин мировоззренческих изменений.

В последние годы, несмотря на ослабление физической активности, частые недомогания, Лев Николаевич стремился сохранять прежний образ жизни, не отказываться от верховой езды, что давалось с трудом. Несколько раз он падал с лошади, случались потеря сознания. Повторяющиеся припадки, нередко судорожные с последующей амнезией, волновали членов семьи и врачей. До сих пор дебатируется вопрос о характере приступов, их причине: сосудистой, истерической или эпилептической.

Во все периоды длинной жизни Лев Николаевич вопреки желанию был связан с врачами. Почему отношение к врачам было столь вариабельным? Что мешало и что примиряло? Нет четкого ответа на этот вопрос. Был ли он у Толстого или отличался изменчивостью под влиянием обстоятельств? Несомненно, однако, что Лев Николаевич требовал от медика внимания к пациенту, хотя бы во время осмотра. «Работа докторов могла бы быть хорошая, если была бы одухотворена». Медицина, как она представляется Толстому, слишком занята телом, не уделяя достаточного внимания духу, тонусу. Можно ли возражать? Нет, конечно. Лев Николаевич правдиво и предельно четко описывал болезни героев в художественных произведениях, врачебные осмотры и т.д. Не случайно некоторые симптомы, например интерференция (распространение) боли, раньше описана Толстым в «Смерти Ивана Ильича», а потом симптом вошел в учебники. Нельзя забывать и о недостаточной эффективности лечебных процедур, что вызывало недоверие.

Лев Николаевич размышлял о смерти, страшился ее, отвергал и думал: «Все мы пассажиры в этой жизни. Но один только входит в свой поезд, а другие, как я, схожу».

Уход или бегство из Ясной Поляны ночью явилось кульминацией длительных, непростых размышлений и колебаний мыслителя Толстого. Он долго жил в состоянии мучительного раздвоения, и это тяготило. Ушел… навстречу смерти. Есть предположение о подсознательном предвидении им конца и желании встретить финал в соответствии с убеждениями… Кто знает? Кто может утверждать?

В какойто мере трагическая развязка была предрешена. Ночная поездка в плохую погоду в состоянии крайнего нервного возбуждения, страх погони не способствуют здоровью. Как можно было надеяться остаться незамеченным… великому Льву Толстому?

На небольшой станции Астапово в окружении близких людей, приехавших из столиц врачей окончилась жизнь одного из величайших людей планеты.

Последние слова: «Люблю истину».

Список литературы находится в редакции